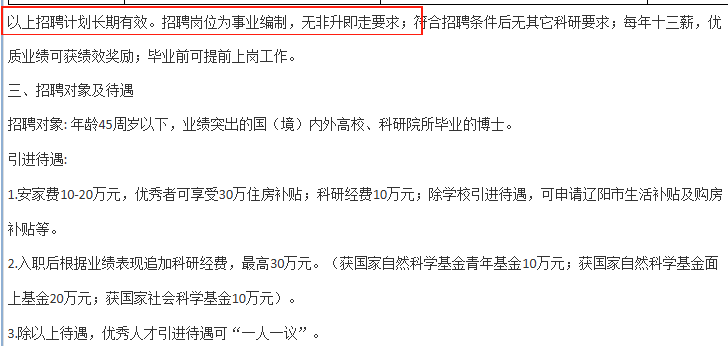

今年,有很多高校在人才招聘中明确提出“不搞竞争性淘汰”“没有非升即走”之类的措辞。 例如,中国海洋大学在发布“诚邀全球英才申报国家优青(海外)项目”通知时,强调高层次人才聘任后纳入事业编制,无“非升即走”制度。 同样,南京信息工程大学在其2025年高层次人才招聘启事中写道,“优秀师资不采用‘非升即走’或类似模式”,正式入职教师符合条件就办理事业编制、发放安家和科研启动费。 沈阳工业大学辽阳分校在《2025年高层次人才招聘》中提到“招聘岗位为事业编制,无非升即走要求”。 不止这些高校在暗示改革意向,2024年,广西科技大学马克思主义学院公开招聘博士时,承诺“无非升即走”“按国家政策执行薪资福利”。 成都工业学院、广州软件学院、保山学院等院校也明确:不搞“非升即走”,有编制,有职称评审权,待遇稳定,晋升体制相对宽松。 这些明确拒绝淘汰机制的措辞,从招生扩展、“优才引进”到制度保障,反映出部分高校在人才管理方面开始强调稳定与激励,而不是高压淘汰的方式。 北京理工大学人文学院副研究员刘进认为,此类政策或是因高校内部机制尚未理顺,或是瞄准青年教师对“非升即走”的焦虑,以“反套路”形成竞争优势。 不过,几所学校的改变,并不意味着这项制度已经迎来所谓“拐点”,这是人才制度改革大趋势,但仍处于探索阶段。 制度的争议 “非升即走”制度最初源于希望通过聘期考核确保教师实现岗位晋升,否则不再续聘,这种“预聘—长聘制”形式曾意在引入激励机制。 但越来越多报道指出,这类制度带来的“压力”“高指标”“短期导向”,容易导致学术科研和教学质量负担不均 ,更影响了教师们的的身心健康。有些教师吐槽“三分搞教学,七分忙科研”。 不少媒体发文称,非升即走制度虽本意为打破高校“铁饭碗”、激发活力,但其推行常伴随“高指标”“重科研轻教学”的争议。 此前,曾有高校政策引发关注:某高校曾规定博士入职满5年若未晋升副教授,就将转岗至后勤或保卫,这一规定虽后被作废,但再次引爆讨论。 与此同时,也有高校探索非淘汰的替代路径。 “对话大脑”院士论坛上,复旦大学金力校长透露将实施“不升也能留”策略,即只要青年教师在领域表现足够好,就可留任,而不一定按职称快速晋升。

背后的考量

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414